「ChatGPTの年間プランに登録したつもりが、全く別のサービスだった…」 「解約したいのに返金されない…」

今、AIチャットの代名詞であるChatGPTの人気に便乗した、「Chatbot.app」というサービスによる被害相談が急増しています。このサービスは、公式サイトと見間違うほど巧妙に作られており、多くのユーザーを意図しない高額なサブスクリプション契約に誘導する「罠」が仕掛けられています。

この記事では、Chatbot.appの悪質な手口を徹底的に解剖。もし被害に遭ってしまった場合の具体的な返金手順から、二度とこのような詐欺に遭わないための自己防衛策まで、分かりやすく解説します。

なぜ騙される?ChatGPTと誤認させる巧妙な偽装テクニック

多くの被害者は「ChatGPT」と検索し、公式サイトにアクセスする過程でChatbot.appに迷い込みます。なぜなら、このサービスはユーザーを騙すために、あらゆる要素を計算して設計されているからです。

1. 公式サイトそっくりのデザインと紛らわしい広告

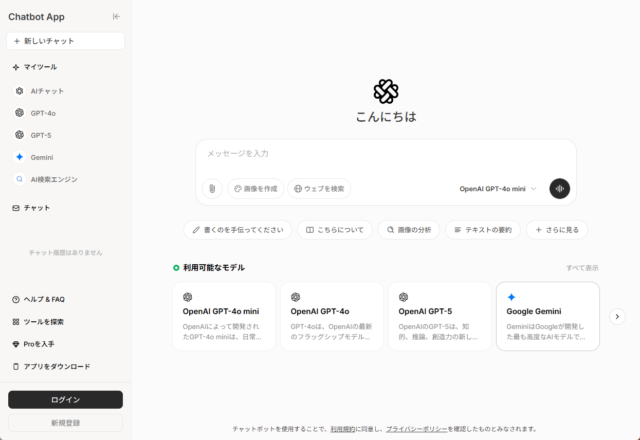

Chatbot.appのウェブサイトは、OpenAIの公式サイトを模倣したデザインやロゴを使用し、「OpenAI GPT-4oへ無制限アクセス」といった、あたかも公式サービスであるかのようなキャッチコピーを大々的に掲げています 。

さらに、月額料金は$19.99に設定されています 。これは、公式のChatGPT Plusプランとほぼ同額であり、ユーザーが「これは公式の決済ページだ」と信じ込ませるための意図的な価格設定です 。

2. 「70%割引」で判断を鈍らせる価格表示

「年間239.99以上!」といった大幅な割引を強調することで、ユーザーにお得感と「今すぐ契約しないと損」という焦りを感じさせ、冷静な判断を奪います 。

これらの手口により、多くのユーザーが「ChatGPTの契約更新だと思った」「公式サイトだと信じて疑わなかった」と、知らず知らずのうちに契約させられてしまうのです 。

これらの手口により、多くのユーザーが「ChatGPTの契約更新だと思った」「公式サイトだと信じて疑わなかった」と、知らず知らずのうちに契約させられてしまうのです 。

ちなみに実際に契約してしまった人の明細を見せてもらうと、$59.99を契約させられているのと同時に同額のオプションサービスも自動的に契約させられる事になり、$59.99+$59.99 =119.98、日本円にしておよそ18,000円ほどを年間で支払っています。

見かけ倒しの性能?契約後に使えるAIモデルの実態

「勧誘の手口は悪質かもしれないが、サービス自体の性能が良ければ問題ないのでは?」と考える方もいるかもしれません。Chatbot.appのウェブサイトは、その疑問に答えるかのように、非常に魅力的なAIモデルのラインナップを誇示しています。

有料プランに登録すると、OpenAIの「GPT-4o」やAnthropic社の「Claude 3.5 Sonnet」、Googleの「Gemini」といった、業界をリードする複数の高性能AIモデルが、一つのサービス内で使い放題になると謳われています 。これは、様々なAIを手軽に試したいユーザーにとって、非常にお得な「オールインワン・パッケージ」のように見えます 。

しかし、その実態は宣伝文句とは大きく異なるようです。実際にサービスを利用したユーザーからは、性能に対する不満の声が数多く上がっています。

- 低品質な応答: 多くのユーザーが、ボットの性能を「低品質」で「ほとんど役に立たない」と評価しており、同じような応答を繰り返すばかりで、宣伝されているような高性能モデルの実力は感じられないと報告しています 。

- 不安定なプラットフォーム: サービスが不安定で、長時間の作業内容が突然消えてしまい、二度とログインできなくなったという深刻な報告もあります。さらに、カスタマーサポートに助けを求めても、AIによる自動返信が返ってくるだけで、問題が解決しないケースもあるようです 。

- 期待外れの画像生成: GPT-4oを利用できるとされる画像生成機能についても、バグが多く、指示した文字が正しく表示されなかったり、プロンプトの内容を正確に反映できなかったりと、期待される品質には程遠いとの指摘があります 。

結論として、Chatbot.appは有名AIモデルへのアクセスを「餌」にしてユーザーを惹きつけますが、その実装は粗悪であり、ユーザーは宣伝されているような高品質な体験を得られない可能性が高いと言えます。たとえ騙されたと気づいた後で「せっかくだから使ってみよう」と思っても、サービスの不安定さや性能の低さに、さらなる不満を抱えることになるでしょう

契約後に待ち受ける「返金させない」ための罠

もし騙されて契約してしまっても、「すぐに解約して返金してもらえばいい」と考えるかもしれません。しかし、ここにも巧妙な罠が仕掛けられています。

Chatbot.appの返金ポリシーには、「メッセージ送信が10回未満であること」という、極めて厳しい条件が記載されています 。

サービスに登録したユーザーが、性能を確かめるために数回メッセージを送るのはごく自然な行動です。しかし、チャットボットの基本的な動作を確認するだけで、この上限は簡単に超えてしまいます。そして、サービスが期待外れだと気づいた頃には、返金資格を失っているのです。

実際に、「10回以上メッセージを送ったから」という理由で返金を拒否されたユーザーからの報告が多数上がっています 。これは、ユーザーの試用という行動を逆手に取り、返金を体系的に拒否するために設計された「落とし穴」と言えるでしょう。

黒幕は誰?運営会社と決済代行会社の実態

この悪質な仕組みは、トルコに拠点を置く開発会社「HubX Yazılım Hizmetleri」と、決済代行会社「Paddle.com」の連携によって成り立っています。

開発会社HubX:常習的なアプリ工場

HubX社は、Chatbot.app以外にも「MyTunes (AI音楽生成)」や「DaVinci (AI画像生成)」といった多数のAIアプリをリリースしています 。しかし、これらのアプリのレビュー欄には、Chatbot.appと同様に「料金を払ったのに機能しない」「二重請求された」「返金されない」といった苦情が溢れています。

これは、高品質なアプリを提供することよりも、誤解を招くマーケティングでユーザーを獲得し、罠のような規約で収益を確保するというビジネスモデルが、組織的に行われていることを示唆しています。

決済代行会社Paddle:FTCから処分を受けた過去

クレジットカードの明細を見ると、請求元は「HubX」ではなく「PADDLE.NET」と記載されています 。これはPaddle.comという決済代行会社が処理しているためで、ユーザーの混乱を招き、問題の発見を遅らせる一因となっています。

さらに深刻なのは、このPaddle社が過去に同様の手口を助長したとして、米連邦取引委員会(FTC)から500万ドルの和解金を支払うよう命じられているという事実です 。FTCは、Paddle社が「詐欺的な技術サポートを助長し、不正な支払い処理を行った」と指摘しています 。

このような処分歴のある企業が、再び同様のトラブルを引き起こすサービスの決済を代行しているという事実は、極めて重大な問題です。

世界中で被害者続出中

日本だけでなく、世界中でこの詐欺まがいな方法が行われています。Google Map上でもpaddle本社所在地の口コミに対して、その書き込みが多く残っています。5つ星を与えているのはもちろんpaddle関係者でしょう。

これは詐欺?日本の法律ではどうなる?

これは詐欺?日本の法律ではどうなる?

一連の手口は、日本の法律に照らし合わせても問題がある可能性が高いです。

- 消費者契約法: 事業者が事実と異なる情報を提供したり(不実告知)、消費者を誤認させたりして結んだ契約は、後から取り消すことができます 。ChatGPTの公式サービスと誤認させて契約させる手口は、これに該当する可能性があります。

- 特定商取引法: 通信販売では、事業者の名称、住所、電話番号などの表示が義務付けられています 。しかし、多くの詐欺的サイトではこれらの情報が不十分です 。

個々の要素だけを見ればグレーゾーンかもしれませんが、これらが意図的に組み合わされていることを考えると、消費者を騙して金銭を詐取することを目的とした、極めて悪質な商法と断言できます。

【最重要】お金を取り戻す!具体的な返金手順と予防策

もしあなたが被害に遭ってしまった場合でも、諦める必要はありません。以下の手順に従って、迅速に行動してください。

被害に遭った場合の4ステップ

【最優先】決済代行会社Paddleに直接連絡する 運営会社(HubX)のサポートは機能しない可能性が高いため、決済を処理したPaddle社に直接、返金を要求してください。この方法で返金に成功したケースがいくつかあります 。

ウェブでの連絡: paddle.net にアクセスし、サイト内のチャットボットや取引検索ツールを利用します 。しかしこの方法では、返金できないという旨の連絡が来て音信不通になるケースがあります。

伝える内容: 「ChatGPTと誤認して契約してしまった」「サービス内容が説明と異なっていた」ことを明確に伝え、断固として返金を要求してください。

クレジットカード会社に「チャージバック」を申請する Paddleが返金を拒否した場合、すぐにクレジットカード会社に連絡し、「チャージバック(支払異議申し立て)」を申請してください 。理由は「説明と異なるサービス」や「詐欺的な勧誘」などが有効です。ただし、利用直後には利用金額が記録されるだけで、paddleからの請求はすぐには上がっていない場合があります。その場合はクレジットカード会社に請求が上がってからの対応になります。

公的機関に相談・通報する 一人で悩まず、専門機関に相談しましょう。今後の被害拡大を防ぐためにも重要です。放置してしまうと、二次被害や更なる不正請求も懸念されます。

消費者ホットライン「188(いやや!)」: 全国の消費生活センターの窓口を案内してもらえます。サブスクリプションに関するトラブル相談も受け付けています 。

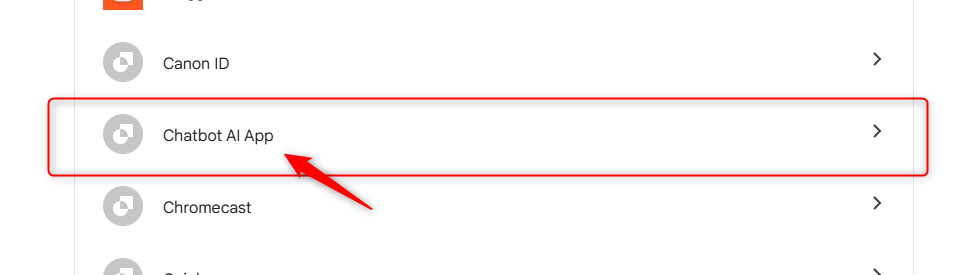

Googleアカウントと接続してしまった場合

Googleアカウント連携しないとChatbot.app上でGeminiが利用できないため、Googleアカウントとの接続を強要されてしまい、接続してしまった場合は接続を解除しましょう。接続の解除が上手くできない場合はGoogleアカウント側からも削除ができます。Chatbot.app側で解除しても解除されていない懸念もあるため、必ずGoogleアカウント側も確認しておきましょう。以下の手順で解除できます。

- Googleアカウントの管理ページにアクセスします。

- https://myaccount.google.com/

- 左側のメニューから「セキュリティ」を選択します。

- ページを下にスクロールし、「お使いの Google アカウントにアクセスできるサードパーティ製のアプリ」という項目を探し、「サードパーティによるアクセスを管理」をクリックします。

- 一覧に表示された「Chatbot AI app」をクリックします。

- 最後にChatbot AI Appとの接続をすべて解除解除しますか?をクリックして「確認」をクリックすれば接続が解除されます。

返金などが済んだらこちらも必ずやっておきましょう。

二度と騙されないための予防策チェックリスト

- 開発元を確認する: アプリをダウンロードする際は、発行元が「OpenAI」であることを必ず確認する 。

- 公式サイトのURLを再確認する: 支払いを行う前に、ブラウザのアドレスバーが

chat.openai.comであることを確認する。 - 低評価レビューを読む: 総合評価だけでなく、星1つの最新レビューに目を通す。そこにはリアルな警告が書かれていることが多い 。

- 決済ページの表示をよく見る: 決済代行会社の名前(例:Paddle.net)が表示されたら、一度立ち止まり、本当に意図した契約か再確認する。

AI技術の進化は私たちの生活を豊かにしますが、その裏では新たな脅威も生まれています。正しい知識を身につけ、悪質な詐欺からあなた自身とあなたの大切な資産を守りましょう。

これは詐欺?日本の法律ではどうなる?

これは詐欺?日本の法律ではどうなる?