Facebook詐欺広告エコシステムの実態

今日のデジタル社会において、FacebookやInstagramといったソーシャルメディアプラットフォームは、私たちの生活に深く浸透しています。しかし、その親密なコミュニケーション空間の裏側で、巧妙かつ悪質な詐欺広告が蔓延し、深刻な社会問題となっています。なぜFacebook上で詐欺、嘘、デマに基づく広告がこれほどまでに横行するのかを検討していきます。

単なる表面的な現象の記述に留まらず、詐欺師の戦術、プラットフォーム運営者であるMeta社のビジネスモデル、技術的・制度的な欠陥、そして社会に与える影響までを多角的に分析します。

悪質広告の類型

Facebookフィードに紛れ込む詐欺広告は、単一の手口ではなく、多様な形態をとってユーザーを欺きます。その中でも特に被害が大きく、頻繁に確認される類型を以下に分類し、具体的な事例と共にその手口を解き明かします。

著名人なりすまし投資詐欺

最も社会的な注目を集め、被害額も甚大となっているのが、著名人の肖像や氏名を無断で使用した投資詐欺広告です 。実業家の前澤友作氏や堀江貴文氏、YouTuberのHIKAKIN氏など、社会的信用度の高い人物が「推薦している」かのように見せかけることで、ユーザーの警戒心を解き、広告をクリックさせます 。これらの広告は、「必ず儲かる」「元本保証」といった甘言や、限定的な金融知識を提供するなどと謳い、著名人への信頼感を悪用します 。近年では、AI技術を用いて本人が語っているかのような精巧な偽のインタビュー動画を作成する手口も現れており、その巧妙さは増す一方です。

超割引ECサイトの罠

高級ブランド品や人気のガジェットを「90%OFF」といった非現実的な価格で提供すると謳う広告も、典型的な詐欺の手口です 。これらの広告は、高島屋のような実在する有名百貨店の名を騙ったり 、一見すると本物に見えるロゴを使用したりする一方で、広告内の画像が低品質であったり、不自然な日本語表現が使われていたりといった特徴が見られます 。これらのサイトの目的は、クレジットカード情報を窃取すること、あるいは粗悪な偽造品を送りつけることにあります。消費者の「お得に買いたい」という心理を巧みに突き、冷静な判断力を奪います。

欺瞞的なニュース風広告と偽情報

大手新聞社やテレビ局のニュース記事を装い、信頼性を偽装する広告も増加しています 。内容は、「牛乳に若返り効果が証明された」といった偽の健康情報から、「青木ヶ原で雪女を目撃」といったセンセーショナルなデマまで多岐にわたります 。これらの広告は、ユーザーが日頃から慣れ親しんでいるニュースフォーマットを模倣することで、広告に対する警戒心をすり抜け、クリックを誘導します。そのリンク先は、フィッシングサイトやマルウェアを仕込んだ危険なウェブサイトであることが多いです。

ダークパターンと心理操作

これらの詐欺広告は、ユーザーの心理的な脆弱性を突く「ダークパターン」と呼ばれるデザイン手法を多用しています 。「釣りタイトル(クリックベイト)」で興味を引き、「捏造したお客様の声(ソーシャルプルーフ)」で信頼感を醸成し、実際には存在しない商品を魅力的に見せる「おとり商法」でユーザーを誘い込みます 。これらの心理操作技術は、ユーザーが意識しないうちに、詐欺的なシナリオへと巧みに誘導するために設計されています。

広告クリックから経済的破綻へ:被害者の辿る道のり

詐欺広告のクリックは、単なる一度の過ちでは終わりません。それは、被害者を社会的に孤立させ、経済的に搾取し尽くすための、周到に設計された「詐欺ファネル」への入り口です。

第1段階:最初の接点(Facebook)

全ての始まりは、FacebookやInstagramのフィードに表示される1つの広告です。友人や家族の投稿の間に自然に紛れ込んでいるため、ユーザーは警戒心が薄れた状態でこれに接触します 。プラットフォームの高度なターゲティング機能により、広告は特定の年齢層や興味関心を持つ、詐欺師にとって「理想的な」ターゲットに的確に表示されます 。

第2段階:閉鎖的環境への移行(LINE)

広告をクリックした後の行動喚起(Call to Action)は、ほぼ例外なく、Metaのプラットフォームから外部のプライベートなチャットアプリ、特にLINEのグループへの参加を促すものです 。これは詐欺プロセスにおける極めて重要な転換点です。なぜなら、Metaの監視や通報機能が及ばない、暗号化された閉鎖空間に被害者を隔離することができるからです。この時点で、被害者は詐欺師が完全にコントロールする情報環境に閉じ込められます。

第3段階:信頼と社会的証明の醸成

LINEグループ内では、被害者の信頼を勝ち取るための組織的な心理作戦が展開されます。詐欺師は、なりすましている著名人本人やそのアシスタント、そして「投資で成功した」他の参加者を装います 。これらの偽の参加者(サクラ)は、莫大な利益を上げたとする偽の取引履歴や感謝のメッセージを次々と投稿し、「自分だけが乗り遅れているのではないか」という焦り(FOMO: Fear of Missing Out)と、集団への同調圧力を巧みに利用して被害者を信じ込ませます。

第4段階:要求のエスカレーションと搾取

まず、被害者は偽の投資アプリやウェブサイトに少額の資金を入金するよう指示されます。そのプラットフォーム上では、投資が成功し、資産が急増しているかのように表示されます 。一度利益が出ると信じ込ませることで、被害者の警戒心は完全に解かれます。その後、詐欺師は「さらに大きな利益を得るために」と、次々と高額な追加投資を要求します。被害者が資金を引き出そうとすると、「税金」や「手数料」「違約金」といった名目でさらなる支払いを要求され、最終的には詐欺師との連絡が途絶え、全てを失います 。被害額は個人で数千万円から1億円以上に達するケースも報告されており、その経済的・精神的ダメージは計り知れません 。

この一連の流れは、各プラットフォームの特性を悪用した、計算され尽くした戦略です。Facebookの広範なリーチとターゲティング能力を「網を投げる」ために利用し、LINEの秘匿性と閉鎖性を「罠を閉じる」ために利用します。これは単なる「Facebook上の問題」ではなく、デジタル・エコシステム全体を横断する組織的犯罪なのです。

Metaの構造と内在する矛盾

Facebookにおける詐欺広告の蔓延は、単なる監視の失敗や見落としではありません。それは、Meta社のビジネスモデル、技術的アーキテクチャ、そして収益構造そのものに根差した、必然的な帰結です。このセクションでは、問題を生み出す「エンジン」の内部構造を解き明かします。

1300億ドルの広告マシン:量を追求するビジネスモデル

Meta社の財務構造を分析すると、その収益がいかに広告に依存しているかが明らかになります。2023年、同社の総収益のうち、広告が占める割合は97.8%に達し 、その額は1319億ドル(約20兆円)を超えます 。さらに近年の四半期報告では、前年同期比で20%を超える力強い成長が続いています 。

この財務構造は、広告の量と収益を最大化するという、抗いがたい経営上の圧力を生み出します。Metaのビジネスモデルの根幹は、世界中の数百万の広告主に対して、簡単かつ安価で、大規模に広告を出稿できる環境を提供することにあります。1日数万円程度の低予算からでもキャンペーンを開始できる手軽さは 、正当な中小企業にとっては大きなメリットですが、同時に詐欺師にとっては悪用しやすい脆弱性となっています。誰でも簡単に、迅速に、低コストで広告を出せるというプラットフォームの「特徴」そのものが、詐欺広告が繁殖する温床となっているのです。

自動化という両刃の剣:安全性より速度と規模

Metaの広告審査プロセスは、その膨大な広告量を処理するために、その大部分をAIによる自動システムに依存しています 。人間の審査官による目視チェックは、AIがフラグを立てた場合や、ユーザーからの報告があった場合などに限定される二次的な役割に過ぎません。

この「自動化第一」のアプローチは、Metaのビジネスモデルが現在の規模で機能するためには不可欠であり、ほとんどの審査は24時間以内に完了します 。しかし、このAIシステムは、ヌードや武器といった明確で明示的なポリシー違反を検出することには長けているものの 、文脈や文化的背景の理解を必要とする、巧妙で欺瞞的なコンテンツを見抜く能力には限界があります 。詐欺広告は、一見すると無害な言葉や画像を使用し、その真の意図を隠しているため、機械的なチェックを容易にすり抜けてしまいます。

この構造には、Metaの収益最大化という目標と、ユーザーの安全確保という社会的責任との間に、根本的な利益相反が存在します。厳格で時間のかかる人間による事前審査を全ての広告に適用すれば、安全性は向上するかもしれません。しかし、それは広告出稿のスピードと手軽さを損ない、プラットフォームの収益性を著しく低下させます。結果として、Metaには、一定数の詐欺広告を見逃すリスクを許容してでも、自動化された高効率なシステムを維持する強い経済的インセンティブが働きます。これはシステムの「バグ」ではなく、収益を最優先に最適化されたビジネスモデルの「仕様」なのです。

ポリシーと執行の乖離:ルールの形骸化

Metaは、詐欺、欺瞞行為、誤解を招く主張、個人の特性の不正利用などを明確に禁止する、広範な広告ポリシーを掲げています 。しかし、このルールブックの存在と、実際の執行状況との間には、絶望的なほどの乖離が存在します。

数々の報告が示すように、これらの明確なポリシーに違反する詐欺広告が、日常的に審査を通過し、ユーザーのフィードに配信されています。さらに深刻なのは、ユーザーや、なりすましの被害に遭った著名人本人がこれらの広告をプラットフォームに通報しても、「広告規定に違反するものではありませんでした」という定型的な返信と共に、何ら対策が講じられないケースが後を絶たないことです 。これは、通報・審査システムが機能不全に陥っていることを示しており、被害者や一般ユーザーから効果的な救済手段を奪っています。

この「ポリシーと執行のギャップ」は、社会的な非難を巻き起こし、前澤友作氏をはじめとする著名人や、多数の被害者による集団訴訟へと発展しています 。彼らは、Metaが犯罪行為から利益を得ており、その被害を防ぐべき注意義務を怠ったと主張しています。

さらに、Metaが抱える「AIのパラドックス」もこの問題を深刻化させています。同社は、詐欺広告を検出するための「安全AI」に投資していると主張します 。しかしその一方で、広告収益を最大化するための「パフォーマンスAI」には、はるかに多くのリソースを投入しています。このパフォーマンスAIは、広告主(それが詐欺師であっても)にとって最も「効果的な」ターゲット、つまり最も騙されやすいユーザーを特定し、広告を配信するために最適化されています 。結果として、Metaは、詐欺師が被害者を見つけるための強力なツールを提供しながら、その副作用を抑制するために別のAIで後始末を試みるという、自己矛盾的な状況に陥っています。そして、収益に直結するパフォーマンスAIが、コストセンターである安全AIよりも常に強力であることは、構造的に避けられないのです。

詐欺師の戦略書:高度なシステム回避技術

Facebook上の詐欺広告は、単にポリシーの隙間を突くだけの単純な違反行為ではありません。それは、Metaの自動化された防御システムを積極的に欺き、無力化するために設計された、技術的に高度な「攻撃」です。このセクションでは、詐欺師たちが用いる巧妙な回避技術の核心に迫ります。

「クローキング」の芸術:機械の目を欺く仮面

詐欺師が用いる最も効果的な手法の一つが「クローキング(cloaking)」です 。これは、ウェブサイトへのアクセス元を識別し、相手に応じて異なるコンテンツを見せる技術です。

具体的には、詐欺師は広告のリンク先となるウェブページを、アクセス元のIPアドレスやユーザーエージェント(ブラウザ情報)を判別するように設定します。もしアクセス元がMetaの広告審査用ボットであると識別された場合、そのボットには金融に関する一般的なブログや、無害な商品紹介ページといった、広告ポリシーに完全に準拠した「表向きの」ページが表示されます 。自動審査システムはこの無害なページをチェックし、問題ないと判断して広告を承認します。

しかし、広告をクリックした一般ユーザーがアクセスした場合には、システムがそれを「本物の人間」と判断し、本来の目的である詐欺的な投資プラットフォームやフィッシングサイトといった「裏の」ページにリダイレクトします 。この根本的な欺瞞により、広告審査システムは詐欺コンテンツを目にすることなく、広告は承認されてしまいます。これは、システムの脆弱性を突いた、意図的かつ極めて悪質な回避戦術です。

このクローキングという手法の存在は、問題の本質が単なる「不適切なコンテンツの掲載」ではなく、「プラットフォームの審査システムに対する意図的かつ敵対的な攻撃」であることを示しています。したがって、求められる対策も、単純なコンテンツモデレーションから、より高度なサイバーセキュリティの観点に基づいた、プロアクティブな脅威検知と対抗策へとシフトする必要があります。現状の審査プロセスが、このような巧妙な攻撃に対して無力であることは明らかです。

進化する軍拡競争:単純なトリックを超えて

詐欺師の戦術はクローキングだけに留まらず、Metaの防御システムの進化に合わせて、絶えず巧妙化しています。

乗っ取りアカウントと休眠アカウントの悪用

詐欺師は、新規に作成したアカウントではなく、長期間使用されていなかったり、ハッキングによって乗っ取ったりした、既存のFacebookアカウントやページを利用して広告を出稿します 。これらのアカウントは過去の正常な活動履歴があるため、Metaの自動システムから「信頼性が高い」と判断されやすく、新規アカウントに比べて審査が緩くなる傾向があります。これにより、詐欺師は初期のスクリーニングを容易に突破することができます。

生成AIの兵器化

生成AIの急速な発展は、詐欺師に新たな強力な武器を与えました。ディープフェイク技術を用いれば、著名人が実際に投資を勧めているかのような、極めて信憑性の高い動画を簡単に作成できます 。また、自然で説得力のある広告文や、リアルな偽のレビューを大量に自動生成することも可能になりました。これにより、詐欺コンテンツの質が飛躍的に向上し、AIによる自動検出はもちろん、人間の目でも詐欺を見抜くことがますます困難になっています。

システム回避のための微細な操作

詐欺師は、Metaのキーワードフィルターや画像認識AIを回避するために、様々な微細な操作を行います。例えば、禁止されている単語を、見た目は同じだがコンピュータ上では異なる文字として認識されるUnicode文字に置き換えたり、禁止文言をAIが解析しにくい画像内に埋め込んだりします 。これらの手法は、自動化されたコンテンツ分析システムの限界を突くものであり、詐欺師とプラットフォームとの間で、絶え間ない「いたちごっこ」が続いています。

負の連鎖:攻撃される社会

Facebookの詐欺広告問題は、デジタル空間に閉じた問題ではありません。それは現実社会に深刻な影響を及ぼし、個人、著名人、そして社会全体の信頼基盤を蝕む、広範な危機です。このセクションでは、プラットフォームの機能不全がもたらす破壊的な結果を検証します。

デジタル詐欺の驚異的なコスト

経済的破壊

警察庁の公式統計によれば、2023年におけるSNS型投資詐欺の認知件数は2,271件、被害総額は約278億円に上ります 。これは氷山の一角に過ぎず、実際の被害はさらに大きいと推測されます。個別の事例を見ると、被害者が数千万円、場合によっては1億円以上の生涯をかけて築いた資産を騙し取られるケースも少なくありません 。これはもはや個人の問題ではなく、国家レベルの経済的損失であり、喫緊の対策が求められる金融危機です。

人々への深刻な打撃

数字の裏には、被害者の計り知れない苦痛が存在します。被害者は、金銭的損失だけでなく、「なぜ騙されてしまったのか」という自己嫌悪、家族への罪悪感、そして人間不信といった深刻な精神的ダメージを負います 。詐欺師の巧妙な心理操作によって、被害者は自分が被害に遭っていることに気づかず、周囲の忠告にも耳を貸さなくなることがあります。これは、年齢や知識に関わらず、誰もが陥る可能性のある罠です。

信頼の侵食と巻き添え被害

公人の風評被害

肖像を無断で使用された著名人もまた、この問題の被害者です。彼らは、自身が詐欺に関与しているかのような誤解を招き、社会的な評判を不当に傷つけられます 。詐欺広告に対して繰り返し注意喚起を行わなければならず、そのブランドイメージは大きく損なわれます。

プラットフォームへの信頼失墜

詐欺広告の蔓延を放置することは、Metaのプラットフォームそのものへの信頼を根底から揺るがします。ユーザーはフィードに表示される全ての広告に対して懐疑的になり、正当なビジネスを展開する広告主までがその煽りを受けます 。これは、人々との繋がりを基盤とするソーシャルネットワークの存在意義そのものを脅かす事態です。

法廷闘争の激化

問題の深刻化は、Metaに対する法的な責任追及の動きを加速させています。日本全国で、被害者たちがMeta日本法人を相手取り、損害賠償を求める集団訴訟を提起しています 。彼らは、プラットフォームが安全な環境を提供する義務を怠ったと主張しています。さらに、前澤友作氏は、法的責任の所在を明確にし、Metaに対応を促すことを目的として、損害賠償1円を求める象徴的な訴訟を起こす意向を表明しました。

詐欺広告との多方面戦争

詐欺広告という脅威に対し、プラットフォーム、政府、そしてユーザー自身による多角的な反撃が始まっています。しかし、その取り組みは十分な効果を上げているとは言い難いです。このセクションでは、各主体による対策の現状を批判的に評価し、今後の課題を明らかにします。

真摯な努力か、広報活動か?

社会的な批判の高まりを受け、Metaは詐欺広告に対する一連の対策強化を発表しています。

技術的解決策: 詐欺的なパターンを検出するためのAIと機械学習モデルを強化し、特に著名人のなりすまし広告をブロックするため、広告内の顔画像と約50万人の著名人の公式プロフィール写真を照合する顔認証技術のテストを開始しました 。

広告主の審査厳格化: 新規広告主に対して電話番号による認証を義務付けるなど、広告主のアカウンタビリティ(説明責任)を高める措置を導入しています 。

業界連携: GoogleやMicrosoftといった他のテクノロジー企業と連携し、悪質なウェブサイトに関する脅威情報を共有するプログラムを展開しています 。

Metaはこれらの取り組みにより、自社の内部指標である「100万インプレッションあたりの詐欺広告報告数(SRMB)」が60%減少し、特定の期間においては著名人なりすまし広告のブロック率が実質100%に達したと発表しています。しかし、これらの内部指標の改善が、ユーザーが体感する現実と乖離している可能性は否めません。メディアやユーザーからは依然として詐欺広告の報告が相次いでおり、Metaの対策が「もぐら叩き」に陥っているとの批判は根強いです。

規制の空白を埋める動き

詐欺広告問題の背景には、日本の法整備の遅れがあります。EUでは、違法コンテンツへの対策をプラットフォーム事業者に義務付ける「デジタルサービス法(DSA)」が施行されているのに対し 、日本ではプラットフォームに明確な責任を課す法規制がこれまで存在しませんでした。

現在、日本政府が主に用いているのは「デジタルプラットフォーム取引透明化法」ですが、この法律は事業者間の公正な取引慣行を目的としており、詐欺コンテンツによるユーザー被害に直接対処するものではありません 。

このような状況を受け、政府の動きも活発化しています。経済産業省や総務省はMeta社へのヒアリングを実施し、特にMetaが機械的な審査に過度に依存し、日本の文化的文脈を理解できる審査体制が不十分であると厳しく評価しました 。さらに、プロバイダ責任制限法の改正など、プラットフォーム事業者に対して、詐欺広告を含む有害コンテンツへの迅速な対応を義務付ける新たな法整備が急がれています 。

ここで見逃せないのは、プラットフォームの対応が、各地域の規制の厳しさに大きく左右されるという点です。EUのDSAや英国のオンライン安全法のような強力な法規制は、違反した場合の巨額な罰金という形で、プラットフォームにコンプライアンス上の重大なリスクを課します。これにより、Metaは欧州市場において、より多くのリソースを安全対策に投下せざるを得ない状況にあります 。日本の法規制が相対的に緩やかであったことが、結果として日本市場における対策の優先順位を下げ、被害の拡大を許した一因である可能性は否定できません。プラットフォームの行動は、世界共通の倫理観よりも、地域ごとのリスク計算によって決定されるという冷徹な現実がここにあります。

ユーザーのエンパワーメント:最初で最後の防衛線

プラットフォームや政府の対策が追いつかない現状において、自衛は最も重要な防衛手段となります。以下に、ユーザーが詐欺広告から身を守るための実践的なガイドラインを示します。

詐欺広告を見抜く方法

以下のチェックリストに一つでも当てはまる広告は、詐欺の可能性が極めて高いです。

- 非現実的な約束: 「90%OFF」などの極端な割引、「元本保証」「必ず儲かる」といった投資の勧誘です。

- 質の低いクリエイティブ: 不自然な日本語、誤字脱字、低解像度の画像です。

- 切迫感を煽る表現: 「本日限り」「残りわずか」といった、冷静な判断を妨げる文言です。

- 不審なリンク先: 広告をクリックすると、LINEグループへの参加を直接求められます。

ブランドの不一致: 広告に企業名やロゴがない、あるいは公式サイトと微妙に異なります。

ウェブサイトを検証する方法

商品購入や情報入力の前に、リンク先のウェブサイトが安全かどうかを必ず確認する必要があります。

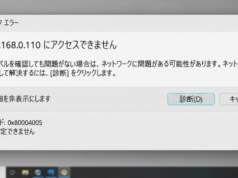

URLの確認: アドレスバーのURLが「https://」で始まっているか、公式サイトのドメイン名と一致しているかを確認します。無関係な文字列や、見慣れないトップレベルドメイン(.xyz,.topなど)には注意が必要です 。

特定商取引法に基づく表記の確認: 日本のECサイトには、事業者名、住所、電話番号などの表示が法律で義務付けられています。この表記がない、あるいは情報が不完全なサイトは極めて危険です 。記載があっても、住所や電話番号が実在するかを検索して確認することが推奨されます。

支払い方法の確認: 支払い方法が銀行振込のみ、特に振込先が個人名義の口座である場合は、詐欺サイトの典型的な特徴です 。

詐欺に遭遇した場合の対処法

万が一、詐欺広告に遭遇したり、被害に遭ってしまったりした場合は、迅速な行動が求められます。

- プラットフォームへの通報: 該当の広告を直ちにFacebookに報告してください。広告の右上にあるメニューから「広告を報告」を選択し、指示に従ってください 。

- 公的機関への相談: 被害の有無に関わらず、不審に思った場合は、ためらわずに専門機関に相談してください。

デジタル時代におけるプラットフォーム責任の再定義

Facebookにおける詐欺広告の蔓延は、単なる技術的な欠陥や一部の悪意あるユーザーの問題ではありません。それは、Meta社のビジネスモデルの根幹に存在する構造的な矛盾、すなわち「収益最大化」と「ユーザーの安全確保」という二つの目標が両立不可能なレベルで対立していることから生じる、必然的なシステム障害です。

広告収益への極端な依存、規模とスピードを優先した自動化審査システム、そして執行力を伴わない形骸化したポリシー。これらが組み合わさることで、詐欺師にとっては低リスク・高リターンの理想的な活動環境が形成されてしまいました。彼らはクローキングや生成AIといった高度な技術を駆使してプラットフォームの防御を無力化し、その結果、年間数百億円規模の資産が一般市民から犯罪組織へと流出するという、深刻な経済的・社会的損害が発生しています。

Meta社はAI技術の導入など対策の強化をアピールしますが、その取り組みは問題の根本原因、すなわち自社のビジネスモデルがもたらす負の外部性から目を逸らした、対症療法的なものに留まっていると言わざるを得ません。真の解決は、小手先の技術的な修正ではなく、プラットフォームの責任に関するパラダイムシフトによってのみもたらされます。

エンゲージメントや広告収益といった指標よりも、人間の安全と信頼を優先するビジネスモデルへの転換が求められます。しかし、市場の論理だけでは、このような根本的な変革を巨大プラットフォームに期待することは困難です。したがって、EUのデジタルサービス法(DSA)のように、プラットフォームに対して明確な法的責任と義務を課し、違反した場合には事業継続に影響を与えるほどの厳しい罰則を科すという、断固とした規制的介入が不可欠となります。

詐欺広告問題は、デジタル社会が、そのインフラを提供する巨大テクノロジー企業にどのような責任を問うべきかという、私たち全員に対する問いです。透明性とアカウンタビリティを確保し、プラットフォームの経済的インセンティブを社会の利益と一致させるための、新たなルール作りが急務です。