今や「Web3」や「分散型社会」の中核技術として、金融からアート(NFT)、サプライチェーンまで、あらゆる分野に革命をもたらしつつある「ブロックチェーン」。この技術が私たちの社会や経済のあり方を根本から変えようとしています。しかし、この巨大なうねりが、インターネットの片隅にある専門家向けのメリングリストへの、たった9ページのPDF論文の投稿から始まったことをご存知でしょうか。

この記事では、謎の人物「サトシ・ナカモト」が世界に向けてビットコインの構想を発表した、歴史的な瞬間を詳細に解説します。これは、単なる新技術の発表ではなく、新しい時代の幕開けを告げる出来事でした。

謎に包まれた創始者「サトシ・ナカモト」

ブロックチェーンとビットコインを語る上で欠かせないのが、その創始者である「サトシ・ナカモト」です。

- 正体不明: サトシ・ナカモトは、個人なのか、あるいはグループなのか、国籍、性別、年齢、その一切が謎に包まれています。英語の流暢さやコーディングのスタイルから様々な憶測が飛び交っていますが、今日に至るまでその正体は明かされていません。この匿名性が、逆に「特定の個人や国家の管理下にない」というビットコインの思想を体現しているとも言えます。

- ビットコインの発明者: 彼は、中央銀行や特定の金融機関といった管理者を介さずに、価値(デジタル・キャッシュ)をP2P(ピアツーピア)で直接交換できる「ビットコイン」の仕組みを発明しました。そして、その信頼性を担保する核となる技術「ブロックチェーン」を考案したのです。

正体を巡る憶測:候補者として噂された人々

サトシ・ナカモトが2011年頃に姿を消して以来、その正体を探ろうとする試みが世界中で行われてきました。彼が残した論文、フォーラムへの投稿、メール、そしてコードなどから、様々な推測がなされています。

分析される「指紋」

- 言語: 論文やフォーラムの投稿では「colour」や「optimise」といったイギリス英語のスペルが一貫して使われていました。この点から、イギリス連邦出身者ではないかという推測があります。

- 活動時間: フォーラムへの投稿やコードのコミット時間帯の分析から、主に北米や南米のタイムゾーンで活動していた可能性が示唆されています。しかし、これは意図的に活動時間をずらしていた可能性も否定できません。

- 思想: 彼の文章からは、政府や銀行による通貨管理を批判する、オーストリア学派の経済学やリバタリアニズム(自由至上主義)への強い傾倒が読み取れます。

主な「候補者」たち

これらの「指紋」や技術的な背景から、何人かの人物が「サトシ・ナカモトではないか」と噂されてきました。

- ハル・フィニー (Hal Finney): 著名な暗号学者であり、サイファーパンク運動の初期からの活動家です。彼はサトシ・ナカモトから世界で初めてビットコイン(テスト送金)を受け取った人物であり、その技術力と活動時期から有力視されました。しかし、彼は生前サトシ本人であることを強く否定しており、2014年にALS(筋萎縮性側索硬化症)で亡くなっています。

- ニック・ザボ (Nick Szabo): サトシ以前に「Bit Gold」という、ビットコインに酷似した分散型デジタル通貨の構想を発表していた暗号学者・法学者です。その類似点の多さから最有力候補の一人とされましたが、彼も自身がサトシであることを強く否定しています。

- ドリアン・ナカモト (Dorian Nakamoto): 2014年に米ニューズウィーク誌が「彼こそがサトシだ」と報じた、カリフォルニア在住の日系アメリカ人男性(出生名はサトシ・ナカモト)。しかし、彼はビットコインとは無関係であると報道を全面的に否定し、後にコミュニティからも誤報であったと広く認識されています。

- 金子勇 (Isamu Kaneko): 日本のファイル共有ソフト「Winny」の開発者。金子氏はP2Pネットワーク技術に関する卓越した知識と技術を持っており、Winnyの開発で示した中央集権的な管理者を排する思想が、ビットコインの哲学と共通していると指摘されています。彼がWinny事件(著作権法違反幇助の疑いで逮捕・起訴)で法廷闘争を繰り広げていた時期と、サトシ・ナカモトが活動していた時期が重なることや、2013年に彼が若くして亡くなったこと(サトシの正体が永遠に謎となったことと関連付ける見方)から、日本国内を中心に語り継がれています。ただし、彼がサトシであるという直接的な証拠はありません。

自称する人物

オーストラリアの起業家であるクレイグ・ライト (Craig Wright)氏は、2016年頃から自身こそがサトシ・ナカモトであると公に主張し続けています。彼はいくつかの訴訟の場でもそう証言していますが、彼がサトシであることを示す決定的な技術的証拠(初期ブロックの秘密鍵を使った署名など)はコミュニティに対して提示されておらず、多くの専門家や初期のビットコイン開発者からは懐疑的な目で見られています。

結局のところ、これらはすべて憶測の域を出ず、サトシ・ナカモトの正体は、依然として暗号技術界における最大のミステリーの一つとなっています。

論文登場前夜:金融危機とサイファーパンクの夢

サトシ・ナカモトが論文を発表した2008年は、世界が未曾有の金融危機に見舞われた年でした。

- リーマン・ショック(2008年9月): 大手投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻に端を発した世界的な金融危機は、従来の金融システムがいかに脆弱であるかを露呈させました。人々は、一部の金融機関の失敗のために、自らの資産が危機に瀕すること、そして政府が公的資金(税金)を投入して銀行を救済する(Bailout)という現実に直面し、中央集権的な金融システムへの深刻な不信感を植え付けられました。

- サイファーパンク運動: 1990年代から、暗号技術(Cryptography)を用いて個人のプライバシーを守り、中央集権的な権力から自由になろうとする「サイファーパンク」と呼ばれる活動家たちがいました。彼らは、政府や銀行に依存しない独自のデジタル通貨の実現を長年夢見てきました。アダム・バックの「Hashcash」やウェイ・ダイの「b-money」など、サトシ以前にも多くの試みがありましたが、実用的なP2P通貨の実現には至っていませんでした。

サトシ・ナカモトの論文は、まさにこの「金融システムへの不信」と「サイファーパンクたちの長年の夢」という二つの土壌の上に投下された、完璧なタイミングの解決策だったのです。

運命の日:2008年10月31日、メーリングリストへの投稿【詳細解説】

歴史が動いたのは、2008年10月31日、ハロウィンの日でした。世界が金融危機の混乱の最中にあった時です。

突然の投稿

- 場所: 「Cryptography Mailing List」(metzdowd.com上で運営されていた、暗号技術の専門家や研究者が集うメーリングリスト)。ここは、世界トップクラスの暗号学者やプログラマーが集い、プライバシーや暗号技術について日夜議論が交わされる場所でした。

- 差出人: Satoshi Nakamoto (サトシ・ナカモト)

- 件名: “Bitcoin P2P e-cash paper” (ビットコイン P2P 電子キャッシュ論文)

その日、メーリングリストの参加者たちは、この見慣れない名前の人物から送られてきたメールに気づきます。

メール本文は非常に短く、要点だけを突いたものでした。

“I’ve been working on a new electronic cash system that’s fully peer-to-peer, with no trusted third party.” (私は、信頼できる第三者機関を必要としない、完全にピアツーピアの新しい電子キャッシュシステムに取り組んできました。)

そして、そのシステムの詳細を記したという、わずか9ページの論文(PDF)へのリンクが貼られていました。

論文のタイトル: “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” (ビットコイン:ピアツーピア電子キャッシュシステム)

当初の反応:懐疑と興奮

このメーリングリストは、過去にも多くの「デジタル通貨」のアイデアが提案されては、その欠陥を厳しく指摘されて消えていった場所でした。そのため、サトシの提案に対する最初の反応は、興奮よりもむしろ、冷ややかなものや懐疑的なものが少なくありませんでした。「また新しい通貨のアイデアか」と。

最大の焦点は、デジタル通貨の宿命ともいえる「二重支払い(Double Spending)問題」でした。デジタルデータは(音楽や写真ファイルのように)容易にコピーできるため、同じ「1コイン」のデータをコピーして、同時に複数の場所で使えてしまうという根本的な欠陥です。

これまでの多くの試みは、この問題を解決するために、結局「信頼できる第三者」(銀行のような中央管理者)を置いて、すべての取引を監視・承認させるしかありませんでした。しかし、それはサイファーパンクたちが目指す「非中央集権」の理想とはかけ離れたものでした。

しかし、サトシ・ナカモトは「中央管理者を置かずに」この問題を解決すると主張したのです。

核心を突いた技術:Proof-of-Work

メーリングリスト上で交わされた専門家たちとの技術的な議論の中で、サトシは自身のアイデアの核心を、冷静かつ丁寧に説明していきます。

彼が提示した解決策こそが、既存の技術(ハッシュ関数、公開鍵暗号)を見事に組み合わせた、のちの「ブロックチェーン」の根幹となる仕組みでした。

- 取引を「ブロック」にまとめる: 一定期間の取引データ(「AさんがBさんに1コイン送った」など)をひとまとめの「ブロック」にします。

- 計算競争(Proof-of-Work): そのブロックが正当であることを承認してもらうために、ネットワーク上の有志の参加者(マイナー)に、非常に困難な計算問題を解かせます。

- 「チェーン」で繋ぐ: 一番最初に計算問題を解いたマイナーが、そのブロックを「正」としてネットワークに宣言し、既存のブロックの「チェーン」の最後尾に繋ぎます。

- 改ざんの防止: 一度チェーンに繋がれたブロック(過去の取引履歴)を改ざんするには、それ以降に繋がれたすべてのブロックの計算(Proof-of-Work)を、ネットワーク全体の計算速度を上回るスピードでやり直さねばならず、現実的に不可能になります。

この「Proof-of-Work(プルーフ・オブ・ワーク)」という仕組み()により、「最も長く続いているチェーンこそが正当な取引履歴である」という合意が、ネットワーク参加者の多数決(計算能力の多数決)によって自律的に形成されていくのです。

誰か一人が嘘の取引(二重支払い)を含むブロックを作ろうとしても、他の正直な参加者たちによる計算競争に勝つことはできず、その不正なブロックは「正しいチェーン」として採用されません。

この革新的な(それでいて驚くほどシンプルな)アイデアに、当初懐疑的だった専門家たちも次第にその価値を認め、注目し始めます。

論文から実装、ビットコインネットワークの始動

サトシ・ナカモトは、単なる理論家ではありませんでした。彼は自らの論文が「実装可能である」ことを証明しました。

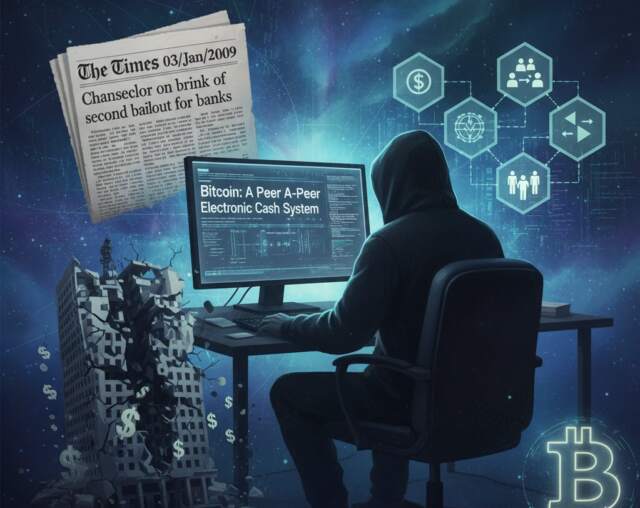

- 2009年1月3日:ジェネシス・ブロックの生成 論文発表から約2ヶ月後、サトシはビットコインネットワークの最初のブロック(ブロック番号0)を自ら生成します。これは全てのビットコインの始まり、「ジェネシス・ブロック(Genesis Block)」と呼ばれています。このブロックには、彼からの有名なメッセージが、取引データの一部として永遠に刻み込まれました。”The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks” (英タイムズ紙 2009年1月3日号「英財務大臣、銀行への二度目の救済措置の瀬戸際に」)これは、前述の金融危機下で銀行救済が行われている現実世界のニュースを引用したものです。単なる皮肉を超え、ビットコインがなぜ生まれたのか(旧来の金融システムへの依存からの脱却)を示す、強烈な独立宣言とも言えるメッセージでした。

- 2009年1月9日:ソフトウェアの公開 サトシは、ビットコインを実際に動かすための最初のソフトウェア(Bitcoin v0.1)をメーリングリストで公開し、ビットコインネットワークが正式に稼働を開始しました。当初は、サトシと、ハル・フィニーをはじめとする数名の暗号学者だけが参加する小さなネットワークでした。

一本の論文が本当に世界を変えるか?

サトシ・ナカモトは、2010年頃まで開発コミュニティで他の開発者たちと協力して活動していましたが、2011年春を最後に「別のプロジェクトに移る」という言葉を残し、忽然と姿を消しました。彼の保有すると推定される大量の初期ビットコインも、一度も動かされていません。

彼(あるいは彼女、彼ら)が誰であったのかは、今もわかっていません。

しかし、2008年10月31日にインターネットの片隅に投下されたたった9ページの論文は、世界を根底から変える「ブロックチェーン」という技術を生み出しました。サトシが姿を消した後も、その構想はオープンソース・コミュニティの手に引き継がれ、世界中の開発者によって改良・発展が続けられています。

サトシ・ナカモトが夢見た「中央集権的な管理者に依存しないP2Pの世界」は、今、ビットコインという一つの暗号資産の枠を遥かに超え、金融、契約、ガバナンスなど、社会のあらゆる分野で現実のものとなろうとしています。

ビットコインの価格は2009年10月に初めて価格が提示された時、日本円で1ビットコイン0.07円でした。2025年11月の時点では、1ビットコイン1,500万円前後を推移しています。ビットコインは中央集権的な管理者に依存しない通貨として人類の価値交換の主役となるのか。中央を置かない通貨が本当に成立するか、社会構造の変革へのチャレンジはまだ始まったばかりです。